しかしながら、私には彼女の心のうちが分かります。

彼女の人生の歯車を動かすぜんまいが壊れ、彼女の「喜びを与えるものが地上から消え失せた」のです。

「クライトン館の謎」メアリ・ブラッドン

『ヴィクトリア朝幽霊物語』松岡光治編訳 アティーナ・プレス

『ヴィクトリア朝幽霊物語』から短編を一作紹介。

こちらは残念ながら絶版、しかし、あとがき含む全文がPDFで無料公開となっている。

松岡光治編訳『ヴィクトリア朝幽霊物語(短篇集)』(アティーナ・プレス、文庫版、2013年3月)

これまでの記事はこちら。

イギリスの幽霊物語が好きだ/「約束を守った花婿」イーディス・ネズビット『ヴィクトリア朝幽霊物語』(アティーナ・プレス) – ディケンズと好きの片隅

恐怖しない語り手/「殺人裁判」チャールズ・ディケンズ – ディケンズと好きの片隅

老婦人の語る幽霊物語/「窓をたたく音」ダイナ・マロック – ディケンズと好きの片隅

屈折した男の語る幽霊物語/「鉄道員の復讐」アミーリア・エドワーズ – ディケンズと好きの片隅

悪魔は誰なのか/「牧師の告白」ウィルキー・コリンズ – ディケンズと好きの片隅

恐ろしくも品のよい幽霊話/「オンジエ通りの怪」シェリダン・レ・ファニュ – ディケンズと好きの片隅

完成度の高い幽霊物語/「婆やの話」エリザベス・ギャスケル – ディケンズと好きの片隅

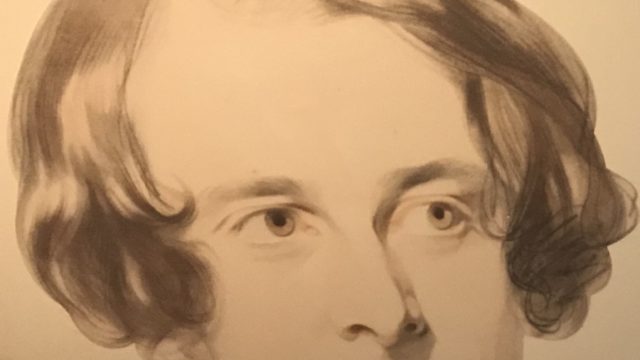

短編集の最後を飾る8作目は「貸本小説の女王」と呼ばれた、メアリ・ブラッドン(1837-1915)による「クライトン館の謎」(At Chrighton Abbey)。

初出はブラッドンの夫マックスウェルが編集を務めた『ベルグレイヴィア』の1871年5月号。

作品の内容にふれています。

地域の大地主であるクライトン家には昔から、後継ぎの息子が早世するという不幸が繰り返されてきた。中でも狩猟中に命を落とした後継ぎは多かった。そんな中、現在のクライトン家の後継ぎであるエドワードが気晴らしに狩猟に出掛ける計画を立てていた。ミス・サラは今は使われていない厩舎に猟犬と馬にまたがった紳士たちの姿を目撃する。それは、いつも一族に不幸と悲しみをもたらす前触れとなる幽霊たちの姿だった。

この作品は、「歴史ある一族にとりついた恐ろしい呪いが、時代を経て一族に再び降りかかり、その恐怖の歴史が繰り返される物語」であり、恐怖物語としてはある種伝統のパターンを踏襲した作品と言える。

しかし、そうであっても読んでいて胸を塞がれるような思いがするのは、語り手のミス・サラを通して見る各キャラクターの心の葛藤が生々しく、リアリティを帯びているからである。

悪い予感に引き止められても、明るく出かけていく青年エドワードの若さゆえの強情さと屈託のなさ、そして、プライドの奥に愛を秘めた彼の婚約者ジュリアの不器用な心が悲しみを誘う。

「何が起ころうと、来週はここにいますよ」というエドワードのセリフが伏線となっているのは、ネズビッドの物語と同じ。しかし、あちらが恐怖に包まれた物語だとしたら、こちらは悲しみに包まれた物語。

惹かれながらも、すれ違っていく恋人たちの心。

傍観するだけで、不幸を阻止できない語り手の後悔。

一人息子を失うことを恐れ、ついにそれが現実になったことに生涯立ち直ることのない打撃を受ける父と母。

ジュリアはそのプライドの高さゆえに行動しなかったことを生涯悔いているのかもしれない。しかし、過剰なプライドの奥にある愛と優しさをミス・サラと読者は知っている。取り返しがつかないという後悔の念は、動揺を見せまいとする彼女の心をどれほど苦しめたことだろうか。

しかし、果たして呪いは回避することができるものであったのだろうか。

この呪いは再び繰り返されるのだろうか。

この物語で興味深いのは、語り手である。

ある程度の身分に生まれながらも、父を亡くし、生活のための労働の道を選び、33歳のオールド・ミスであると自称するミス・サラのキャラクターは、彼女が自称するそのステレオタイプなイメージよりもずっと複雑な内面をうかがわせる。

オールド・ミスである自分というイメージを周囲に積極的に打ち出そうとする点で、シャーロット・ブロンテの『ヴィレット』の主人公ルーシー(ルーシーは20代)を彷彿とさせた。

33歳という年齢は、若くはないが、ヴィクトリア朝であっても30代で結婚する女性は決して珍しくなかった。微妙な年齢であるにも関わらず、オールド・ミスというキャラクターに自分を押し込むことによって安堵する、彼女たちの複雑な心の動きが垣間見えるようである。

また、自分よりも身分や経済的立場が上である年下の子女の教師を務めているという点でも彼女たちは共通しており、そこにはヴィクトリア朝時代に、(家庭)教師という職業に就く女性特有の葛藤や自意識が存在しているのかもしれない。

エドワードの死後、独身を貫くジュリア。

ミス・サラははたしてこの後、結婚したのだろうか。

彼女にとってのエドワードとはどのような存在だったのだろうか。

物語全体を貫く、語り手の心の機微の描写に、メアリ・ブラッドンのストーリーテラーとしての力を強く感じる幽霊物語である。