「その子が外に出ていらっしゃいと手招きしたの。それでねえ、すっごくかわいいチャーミングな子だったんで、行くしかなかったのよ」

「婆やの話」エリザベス・ギャスケル

『ヴィクトリア朝幽霊物語』松岡光治編訳 アティーナ・プレス

『ヴィクトリア朝幽霊物語』から短編を一作紹介。

こちらは残念ながら絶版、しかし、あとがき含む全文がPDFで無料公開となっている。

松岡光治編訳『ヴィクトリア朝幽霊物語(短篇集)』(アティーナ・プレス、文庫版、2013年3月)

これまでの記事はこちら。

イギリスの幽霊物語が好きだ/「約束を守った花婿」イーディス・ネズビット『ヴィクトリア朝幽霊物語』(アティーナ・プレス) – ディケンズと好きの片隅

恐怖しない語り手/「殺人裁判」チャールズ・ディケンズ – ディケンズと好きの片隅

老婦人の語る幽霊物語/「窓をたたく音」ダイナ・マロック – ディケンズと好きの片隅

屈折した男の語る幽霊物語/「鉄道員の復讐」アミーリア・エドワーズ – ディケンズと好きの片隅

悪魔は誰なのか/「牧師の告白」ウィルキー・コリンズ – ディケンズと好きの片隅

恐ろしくも品のよい幽霊話/「オンジエ通りの怪」シェリダン・レ・ファニュ – ディケンズと好きの片隅

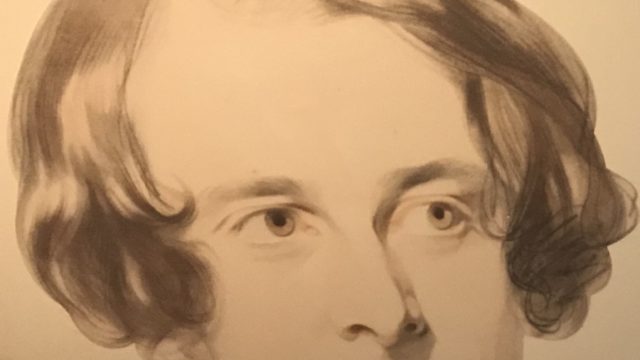

七作目はエリザベス・ギャスケル(1810-1865)による「婆やの物語」。

初出はディケンズが編集長を務めた『ハウスホールド・ワーズ』の1853年クリスマス特集号。

ディケンズはギャスケルのことを『千夜一夜物語』のシェヘラザードに喩えるほど、彼女の文才を絶賛していたが、この作品もディケンズが賞賛した一作。(二人の手紙のやり取りは面白いのでいつか紹介したいです)

作品の内容にふれています。

語り手の「婆や」は聴き手たちの母親ロザモンドが幼かったころに起きたある幽霊体験を語る。

ロザモンドの両親は彼女が幼い頃に相次いで亡くなり、乳母として面倒を見ていた当時18歳にもならないヘスタ(婆や)と二人、母方の親戚のファーニヴァル卿の所有する屋敷へ行くことになる。ファーニヴァル卿一家は別の場所に暮らしており、その荒れ果てた巨大な屋敷に住んでいたのは、卿の大伯母にあたる80歳前後のミス・ファーニヴァルと小間使いで話し相手のスターク夫人、そして召使いのジェイムズ、ドロシー夫妻と彼らを補佐するアグネスだけだった。ミス・ファーニヴァルには姉がおり、若い頃の姉妹は肖像画で見る限り、絶世の美女だったが人を蔑むような高慢さは二人に共通していた。

ある日曜の午後、ヘスタが一人で教会へ出かけている間に、ロザモンドが行方不明になる。外で冷え切った姿で倒れているところを助け出されたロザモンドは、かわいい女の子が外から手招きしたから行くしかなかったと告げる。始めはロザモンドが嘘をついていると疑っていたヘスタだが、やがて不思議な現象が起こり始める・・・

語り手の「婆や」が健全な目撃者に徹している分、ミス・ファーニヴァルやその家族が抱く闇が際立つ作品。

婆やはエミリー・ブロンテ作『嵐が丘』(1847)の作中の語り手であるネリーを連想させる。女の子が外から泣きながらガラス窓を叩き、中に入れてほしいと懇願するのも幽霊になったキャサリンを思わせるが、窓を叩く幽霊は同短編集の「窓をたたく音」にも登場する。『嵐が丘』より後に発表された作品だが、何らかの直接的な影響はあるのだろうか。イギリスの伝承バラッドでは死者が中に入れてくれと言って扉を叩いたり扉の向こうから呼びかけたりする話がパターンとしてあるので、古くからある幽霊の描き方が時代を経て、叩く対象がガラスに移り変わったということかもしれない。ガラスの方が透けて見える分、よりドラマティックになり、表情が見えるために悲劇性も増す。見えていても見えなくても恐ろしい事には変わらないが。

ちなみに、エミリー・ブロンテの姉で『ジェーン・エア』の作者シャーロット・ブロンテとギャスケルは深い親交があり、シャーロットの死後、ギャスケルは彼女の伝記を書いている。

健全な目撃者に徹していると書いたが、脱線しがちで主観が多分に入るヘスタの語りは、ネリーと同様「信頼できない語り手」のそれであるとも言える。

この作品で悩ましいのは読んでいて家族関係が混乱することだ。

特にミス・ファーニヴァルは妹なので、若い頃はミス・グレイスと呼ばれているが(次女なので洗礼名を省略しない)、ミス・ファーニヴァルの姉も若い頃の話の中で、ミス・ファーニヴァルやミス・モードとして呼ばれているため、このミス・ファーニヴァルは姉と妹のどっちだっけ?とやや混乱した。

一人の男を奪い合う姉妹と姉妹を翻弄する男。

そんな中で生まれた子供は姉妹の厳格な父親の犠牲になった。

しかし、そのことをなぜ父親は知ったのか。妹のミス・ファーニヴァルが密告したのだろうか。最後は恐怖と言うより自らの罪悪感に押しつぶされるようにして崩れ落ちるミス・ファーニヴァル。

最後に現れるのは妹の生霊?それとも過去の幻影か。

生者が霊として現れるのは「殺人裁判」とも共通している。

ミス・ファーニヴァルと同年代のミス・スタークのことを若いヘスタが「今まで誰も好きになったり、愛したりした経験がないのでしょうか、石のように冷たく青白い顔をしていました」(221)と評するのは興味深い。

また、この短編でもギャスケルの作品によく見られるディテールの描写が目を引く。

帽子は何かビーバーの毛皮のようにぐるりと広がっていました。そして、青いサテンの化粧着の前側には、キルト風の白い胸飾りが見えておりました。(225)

マクベス夫人の言葉で閉じられる非常に完成度の高い物語。恐ろしさは十分、満足度の高い一作である。

完成度の高い幽霊物語を読みたい方におすすめの作品。

婆やの話の聴き手が気になる。