その頃はぼくも若かったし、顔から血の気も抜かれていなかったのです。

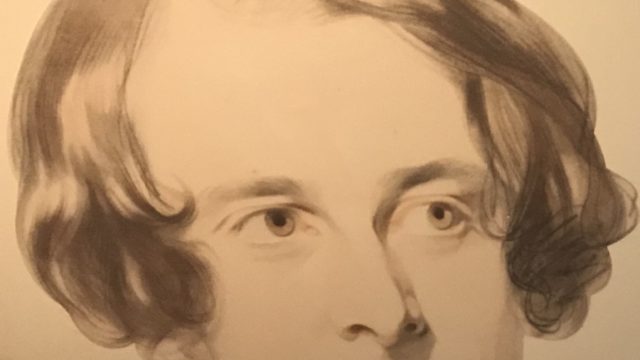

「殺人裁判」チャールズ・ディケンズ

『ヴィクトリア朝幽霊物語』松岡光治編訳 アティーナ・プレス

今回も『ヴィクトリア朝幽霊物語』から短編を一作。

こちらは残念ながら絶版、しかし、あとがき含む全文がPDFで無料公開となっている。

前回の記事 イギリスの幽霊物語が好きだ/「約束を守った花婿」イーディス・ネズビット『ヴィクトリア朝幽霊物語』(アティーナ・プレス)

松岡光治編訳『ヴィクトリア朝幽霊物語(短篇集)』(アティーナ・プレス、文庫版、2013年3月)

「殺人裁判」チャールズ・ディケンズ

原題は「控え目に聞く話」(To Be Taken with a Grain of Salt)。

その後、『クリスマス・ストーリーズ』に収められた際に、「殺人裁判」(Trial for Murder)に変更された。

1865年、ディケンズが編集長を務める『オール・ザ・イヤー・ラウンド』のクリスマス号に掲載された作品。

さて、「殺人裁判」という名の通り、こちらは殺人事件の裁判をめぐる物語である。

とある殺人事件の裁判の陪審員に選ばれた、語り手の「私」(最後まで名は明かされない)が、不思議な経験をする、というのが物語のあらすじとなっている。

語り手は身分のある紳士で、独身の設定。住み込みの使用人夫婦がいる。

物語冒頭で、不思議な体験についての語り手の考えが示される。

つまり、この話は本当に起こったことであると言いたいのだが、この次に収録されているダイナ・マロックの「窓をたたく音」でも、幽霊体験についての見解が示されていて、なかなか面白い。

この話は本当に起こった幽霊話ですよ、と導入する当時の一種のエチケットのようなものだったのだろうか。(それとも現代の幽霊話でも同じような手法が使われているのだろうか?)

この物語が面白いのは、語り手の恐怖心よりも殺された男の幽霊としての行動やその影響に重点が置かれているために、「約束を守った花嫁」のように、恐怖を感じながら読むというよりは、好奇心に惹かれて読むという感じになる点である。

語り手は何度も幽霊に遭遇し、奇妙な体験をすることになる。

しかし、はたして語り手は恐怖しているのだろうか。

語り手に触られて、幽霊の姿を認識した使用人のジョン・デリックは激しく震えた様子を見せるが、語り手はそのような様子を見せない。

法廷でも、幽霊が影響を及ぼした人物は気絶したり、動揺したり、口ごもったりするが、語り手にはその兆候は見られない。

この物語は、語り手が幽霊物語の経験の当事者でありながら、最初から最後まで冷静でい続ける点が奇妙でありながら面白い小説である。

一人称の語りなので、恐怖を感じていてもあえて口にしなかったとも考えられるが、しかし、それにしても冷静すぎるのではないだろうか。

この淡々とした語り口によって、幽霊の存在が単なる恐怖の対象ではなく、人間味を持った一つの個性として感じられてくる。

私自身は、裁判前に現れる幽霊には少し恐怖をおぼえながら読んだが、裁判開始後は語り手があまりにも幽霊の存在をそのまま受け入れるので、恐怖を感じることなく、一人のキャラクターとして幽霊を認識しながら読み進めていくことになった。

ディケンズらしい点も随所に見られる作品である。

裁判の場面はディケンズの作品に多く見られるが、ディケンズは若い頃に法律事務所に勤め、法廷の速記者の仕事をしていたこともあり、裁判を描くのはお手の物だった。

また、教区民代表の男とその太鼓持ちの二人の男の描写にはディケンズお得意の社会批判が込められているし、陪審員に選ばれながら、その職務を誠実に全うしようとしない彼らの描写や、いい加減な証言を行う証人たちの描写からは、不当な裁判への非難が読み取れる。

当時の有名な幽霊や、幻視体験、犯罪事件への言及など、時代性を帯びた細かいディテールが描かれるが、翻訳者の松岡氏が丁寧な解説をつけてくれているので、知識を得ながら、さらに作品を深く読み込むことができるようになっている。

ホームズ作品などに限らず、ヴィクトリア朝小説を読んでいると、自然と当時の犯罪者に詳しくなってしまう。いかにヴィクトリア朝では、犯罪が大衆の関心の的であったかがわかるが、この物語も、語り手が作中で否定しているものの、ある種、そのような好奇心を満たす作品でもあったのだろう。

ここからは結末のネタバレにふれるので、先に作品を読みたい人はその後にどうぞ。

この物語、語り手が終始冷静であることは先に述べたとおりである。

でも、同時にこの話は、驚くほど語り手が関与した物語でもあるのだ。

そのあたりの落差が驚きとともに、どこかユーモラスな感じさえ与える、と言ったら言い過ぎだろうか。

まず、語り手は、後に自分が陪審員となる事件を新聞で読んだ直後に白昼夢のような症状に襲われる。

その直後に自宅の自室からピカデリー通りを覗くと、そこには奇妙な二人の男がおり、それぞれが語り手の窓の下で止まり、顔をあげて語り手をじっと見つめる。

そして、自宅で幽霊を目撃し(ピカデリーを歩いていた後方の男)、それだけではなく、語り手が使用人に触れると、後ろを向いていた使用人までもが、幽霊を見たと思うのだ。

他にも不思議なことは次々に起こり、後半は幽霊はほぼずっと裁判にいることになるが、この語り手が触れることによって、相手にも幽霊の存在を感知させるというのはどういうことなのだろうか。幽霊が語り手を媒介にして、彼の存在を他の人々に知らしめたのだろうか。

さらに決定的なのは、面識がないにも関わらず語り手が陪審員になることを嫌がった被告が供述した、警察に捕まる前に語り手が枕元に立って首にロープを巻きつけた、という言葉である。

これも、幽霊が見せた幻に過ぎないのか。

幽霊は語り手が裁判の陪審員に、しかも陪審長に選ばれることもわかっていて、一連の行動を起こしたのだろうか。

生きている人間が、自分の知らない間に幻となって他人に影響を与える、というのは恐ろしいことのように思えるのだが、この語り手のひょうひょうとした語りが、この物語を単なる恐怖に終わらせずに、どこか距離を置いたものになっている点が面白い。

12人の陪審員がいつのまにか13人になっている(13人いる!)など、ぞっとするところももちろんある。男たちが窓の上を見つめるところも恐ろしくはある。

でも、最後にはこの語り手の淡々とした様子に、その恐怖心が修正されていく。

そして、幽霊よりも恐ろしいものを幽霊とともに見つめていくことになる。

少し不思議で、なんだかとても癖になる幽霊物語である。