このように魅惑的な光のヴェールにつつまれた屍は、円卓の騎士ガラハドの白い甲冑を身にまとっているかのように見えた。(p.43)

「三人の黙示録の騎士」ギルバート・キース・チェスタトン (富士川義之訳)

『アポロンの眼』(『バベルの図書館』)ホルヘ・ルイス・ボルヘス編 国書刊行会

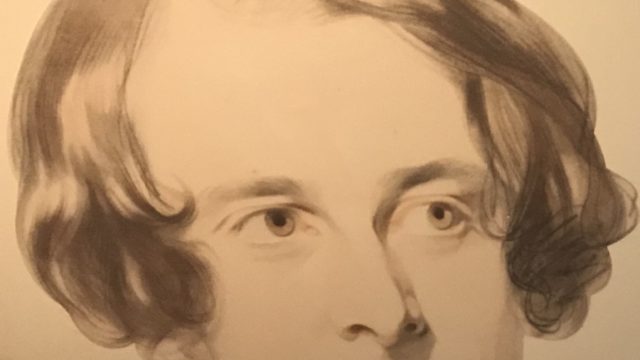

G・K・チェスタトンは1874年生まれのイギリスの小説家・批評家である。

カトリックに改宗した作家であり、代表作と言えばブラウン神父の推理小説のシリーズと思われるが、

ディケンズ的には『チャールズ・ディケンズ』という批評を書いたことでも重要な人物である。

今回紹介するのはチェスタトンの短編小説だが、そもそもこの作品が収められた『バベルの図書館』シリーズを先に紹介したい。

『バベルの図書館』はアルゼンチンの作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスが編纂した小説のアンソロジーである。初めに国書刊行会から刊行された際には、作家ごとのシリーズ(全三十冊)で出され、その記念すべき第一巻目がチェスタトン、その第一作目が今回取り上げる「三人の黙示録の騎士」となっている。

作家ごとの版は国書刊行会のホームページを見ると残念ながら品切増刷未定となっているが、新編としてまとめられたもので読むことができる。

数年前、この『バベルの図書館』シリーズを知り、夢中で読みふけった。

収録されている作品が面白いのはもちろんだが、何よりボルヘスの解説が素晴らしく、解説を読むだけでもこの本を読む意味があると思わせてくれる。作品世界の深遠を覗かせてくれる言葉の数々と知識の深さ、各作家に対してパーソナルでありながら一歩引いた絶妙な距離感での解説が、作品の感動と余韻を何倍にも深めてくれる。

彼自身が選んだ作家、作品に対する思い入れがたっぷりで、とにかく心揺さぶられる解説なのだ。

「三人の黙示録の騎士」は風変わりな人物ポンド氏の話を語り手が紹介する物語。ポンド氏は規律が良すぎて部下があまりに忠実に命令に従いすぎたために失敗した、プロシャ軍のグロック将軍の逆説的な話を物語る。

「ポンド氏の中にも怪物がいるのをわたしは知っている」(p.17)と語り手が言うように、ポンド氏というのはどうやら一癖も二癖もある人物のようだ。このアンソロジーのみではわからないが、創元推理文庫から『ポンド氏の逆説』という短編集が出ているので、どうやらポンド氏シリーズのうちの一作のようである。創元推理文庫の短編集にも、本作は「黙示録の三人の騎者」というタイトルで収録されている。

(2025/07/02 02:44:55時点 楽天市場調べ-詳細)

この作品でもただならぬ人物の片鱗が表れているが、今回注目するのは語り手ポンド氏ではなく彼が語る話の登場人物である。

国民詩人でありヨーロッパ中の人気を集め、強い政治的影響を持つポーランド人パウロ・ペトロスキーの処刑を決めたプロシア軍のグロック将軍は、彼の部下に処刑命令の伝令を命じる。

その後到着した殿下が処刑命令を怒りの内に撤回し、騎兵隊で一番良い馬の持ち主でかつ巧みな騎手である若きアルノルト・ファン・シャハトに伝言を持った騎兵を阻止するよう命じる。グロック将軍が内密に射撃に長けたシュワルツ軍曹を呼び、アルノルトを殺害してペトロスキーの処刑を実行させるように命じると、軍曹は任務を忠実にこなし、アルノルトとその馬を銃で撃ちぬく。

この後詩人ペトロスキーはあるからくりにより、無事に釈放されていることが明らかになる。そのからくりについては今回触れないが、この物語で何より鮮烈な印象として残るのは、風変りな語り手ポンド氏でも、一番描写の多いグロック将軍でもなく、若き白騎兵アルノルト・フォン・シャフトの「魅惑的な光のヴェールにつつまれた屍(しかばね)」ではないか。金髪の巻毛が金色の光の輪のように輝き、真っ白な軍服についた襟章や肩章はきらきらと輝く。美しい若者の死体。

一方それを見おろすグロック将軍(とシュワルツ軍曹)の醜さとのコントラスト。

眼下に倒れ伏した優美な若者と、上方から見おろす岩のごとく醜怪な姿とは、見るも恐ろしい対照をなしていた。(p.43)

もちろんここでの美醜のコントラストは外面的なものだけを表しているのではない。

内面の美醜も含めた対比が圧倒的に彼らの外面に表れているのだ。

「ロップスや、あるいはロップスのような陰鬱なドイツの幻想版画家なら、このような絵を描いたかもしれない」と前置きしながら、

「敗死した天使のような若者の砕けた翼と白い黄金の甲冑を見おろしている、甲虫のように非人間的な巨大な獣の絵」(p.43)と描写されたその場面は、確かに一枚の絵のように鮮烈で視覚的な印象を浮かび上がらせる。

釈放された詩人のペドロスキーもふわりとした巻毛の細身の人物として描かれ、彼を見つめる将軍たちとの外見的なコントラストを成す。

美しいまま死んでいく若者と、醜く老いていく老人。

快活なアルノルトの姿が心に刻まれる。

この物語はあくまでもポンド氏が語るパラドックスの物語なので、

このように作中話の人物を真面目に受け取るのは作品本来の読み方からずれるかもしれない。

また、ボルヘスが解説で「美しいチェスの遊戯を白い街道や白い軽騎兵、そして白い馬で武装する作品」と述べているので、チェスの擬人化?なのかもしれない。

作中話で掘り下げて描かれるのはむしろグロック将軍や他の部下たちなので、そちらに注目すべきかもしれない。

でも、私はこの枠構造の物語が持つ軽やかさにも関わらず、この場面に圧倒されてしまった。

パラドックスの種明かしとなる物語の結末は鮮やかだ。

ただ、その前のアルノルトの場面がずっと心に残っていて、驚きを感じる余裕があまりなかっただけだ。

アルノルト・フォン・シャフトの姿が今も、鮮烈にまぶたに焼きついてはなれない。